http://khazarzar.skeptik.net/books/kh/sci.htm

Руслан Хазарзар

Скептический взгляд на сциентизм

|

Наука превратилась в церковь. Эрнст Мах

Нам всем, видимо, суждено отвечать за свои мыльные пузыри. Именно этот «не играющий в кости Бог» предопределил, что на меня обижены не только «квантовые теоретики», но и верующие атеистической церкви. Альберт Эйнштейн |

Ad notam

|

Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки — этого наиболее современного, наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института. Пол Фейерабенд |

Важно уяснить: данная глава направлена не против науки, а против сциентизма. Поэтому любая попытка обвинить меня в обскурантизме должна расцениваться как подмена понятий. Наоборот, я считаю обскурантизмом именно догматическое мнение сциентистов об истинности научных теорий, ибо нет ничего более убедительного, чем то, что знание подлежит постоянному пересмотру.

Тяжелое идеологическое наследие диалектического материализма, заключенное в отождествлении контрадикторности и контрарности («Кто не с нами, тот против нас»), в догматическом гностицизме и в узаконивании противоречий, породило, увы, то вопиющее невежество, которое связано со сциентизмом. Догматизация науки и превращение ее в своего рода суррогат религии, якобы дающей окончательный ответ на все коренные проблемы бытия, являются весьма опасными следствиями сциентического культа. Слово наука приравнивается сциентистами к понятию истина, фраза «Это не научный подход» в их глазах дискредитирует подход как безусловно ложный. Человек, осмеливающийся говорить об относительности научных методов, приравнивается сциентистами к еретику-обскуранту. А иногда можно услышать совершенно потрясающие «аргументы»: мол, ты, уважаемый, науку костеришь, а сам ее плодами пользуешься, тем же компьютером!.. Я не буду здесь говорить о недопустимости таких «аргументов» (об этом сказано в любом учебнике логики и эристики) и даже не буду оправдываться ни в собственном «костерении», ни в том, что пользуюсь компьютером. Напомню только, что развитие методологии науки опиралось, как правило, именно на критику сциентизма. И довольно об этом.

В основу данной главы я положил замечательную книгу немецкого философа Курта Хюбнера «Критика научного разума»[1], которой во многом буду следовать, дополняя ее рассуждения собственными выводами и выводами других мыслителей. Хюбнер вслед за Лакатосом, Фейерабендом и Тулмином уловил тонкую параллель между научной моделью и мифом и дал обоснование исторической философии науки. Наука, считает Хюбнер, куда ближе к культуре, нежели сама готова в этом признаться.

Проблема демаркации

|

Не важно знать, что такое сила, а важно знать, как ее измерить. Анри Пуанкаре |

Один из главных признаков сциентизма — мизософия. Сциентисты утверждают, что от философии нет никакого толка, что она только мешает науке, что ее критика науки ровным счетом ничего не значит. Более осведомленные иногда ссылаются на немецкого ученого Гельмгольца, который в первой половине XIX века отметил, что «между философией и естественными науками под влиянием шеллинго-гегелевской философии тождества сложились малоотрадные отношения», и считал, что философия для естествоиспытателей абсолютно бесполезна, поскольку она бессмысленна. При этом, правда, сциентисты игнорируют тот факт, что философия не исчерпывается одним из ее течений. Кроме того, они, критикуя философию вообще, не могут уяснить, что любой вид мизософии является, как минимум, философским взглядом, а как максимум — тем же философствованием, т. е. в данном случае сциентисты, сами того не понимая, играют роль гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

Игнорируя философскую проблему демаркации, сциентисты, как и подавляющее большинство ученых XIX столетия, онтологизируют науку и считают, что она способна отражать глубинные, т. е. метафизические свойства бытия. Именно в онтологизации науки укрепилось представление о том, что реальность представляет собой процессы, осуществляющиеся в пространстве и времени, и что они причинно обусловлены и подчиняются небольшому количеству законов, на основе которых можно дать их сколь угодно точное описание.

Однако при попытках философски осмыслить достижения науки с этих позиций ученые в конце XIX – начале XX вв. столкнулись с огромными трудностями. Мощный взрыв теоретических идей и быстрое расширение средств и методов научного познания не удавалось вместить в непротиворечивую картину мира и целостную теорию познания. В этих условиях и приобрел популярность позитивизм[2], который стал претендовать на единственно верную философию и методологию науки.

Прежде чем перейти к критике воззрений позитивизма, рассмотрим, как позитивизм боролся с догматизмом. Позитивистская философия поняла, что преодолеть метафизические вопросы она не в силах и просто от них отстранилась. «Великим естествознание стало благодаря тому, что не долго думая отодвинуло в сторону буйным цветом расцветший античный скептицизм и отказалось от того, чтобы преодолевать его», — пишет Эдмунд Гуссерль.

Можно сказать, что это было шагом вперед — в отличие от методов того же диалектического материализма, который, как правило, и по сей день научные методы безосновательно соотносит с метафизической реальностью. Но это можно считать шагом вперед только в том случае, если нет догматического отождествления научных моделей с реальностью, т. е. если не наблюдается ни на чем не основанный догматический сциентизм.

Позитивизм вполне сознательно отодвинул в сторону вопрос о реальности внешнего мира и вообще вопросы натурфилософии, сосредоточив свое внимание на любых предметностях познания, где бы они реально ни обретались, т. е., вместо того чтобы предаваться мучительным вопросам относительно того, как вообще возможно познание внешней природы, как решать те трудности, которые были обнаружены еще античным скептицизмом, позитивизм предпочел мучиться над вопросом о правильном методе познания. Позитивизм принципиально отказался от ответа на вопрос, есть ли реальность за нашим чувственным опытом, считая этот вопрос для науки ненужным и вредным. Еще Огюст Конт высказался за полный разрыв с метафизикой, которая, по его мнению, как особая наука не имеет права на существование. Сам Конт объявлял метафизикой всякую теорию, признающую бытие и познаваемость внешней реальности, и доказывал, что позитивизм стоит выше как материализма, так и идеализма.

Наука, согласно позитивизму, не нуждается в какой-либо стоящей над ней философии, а вся философия должна быть ограничена синтезом научного знания. Пережитки метафизики, к которым относятся, по мнению Конта, претензии на раскрытие причин и сущностей, должны быть удалены из науки. Наука не объясняет, а лишь описывает явления и отвечает не на вопрос «почему», а на вопрос «как».

Основу учения Эрнста Маха составляет его принцип экономии мышления и выдвигаемый им идеал чисто описательной науки. Опираясь на юмовский и кантовский агностицизм, Мах и его последователи во имя принципа экономии мышления в науке признали фактическими только эмпирические ощущения, устранив из нее такие метафизические понятия, как причинность, субстанции и пр. По мнению Маха, нужно прежде всего удалить из естествознания старую, отслужившую свою службу философию. Стоит только правильно понять сущность науки, и все метафизические проблемы, не дающие покоя виднейшим представителям естествознания в их постоянном стремлении постичь устройство мироздания, окажутся «разрешенными», поскольку будут обнаружены их надуманность и бессмысленность. В самом деле, разве не порождены эти проблемы тем, что наука неизменно трактовалась учеными как описание некой реальности, стоящей за наблюдаемыми явлениями? Это, по мнению позитивистов, и есть одно из самых распространенных и вредных заблуждений прошлого. Ученый имеет дело с эмпирически данной ему действительностью в форме восприятия, и только в таких пределах он обладает суверенностью. «Задача всей и всякой науки, — писал Мах, — замещение опыта или экономия его воспроизведением и предвосхищением (Vorbildung) фактов в наших мыслях... С познанием экономического характера науки исчезает из нее также всякая мистика»[3]. Если теория имеет отношение лишь к эмпирическому материалу, тогда ученый получает возможность оценивать ее правильность посредством сопоставления следствий теории с этими данными. Но если теория призвана не только описывать, но и объяснять сущность явлений, то как может он тогда судить о ее истинности? В этом случае ученый должен был бы неизбежно обращаться к общим представлениям о самом мире, на разработку которых отваживалась лишь философия.

«Рассматривая физическую теорию как гипотетическое объяснение материальной действительности, — писал Пьер Дюгем, — мы ставим ее в зависимость от метафизики». Однако, считал Дюгем, ставить науку в зависимость от философии — значит вовлекать ее в бесплодные споры о природе реальности, которые без всякой надежды на прогресс ведутся философами с незапамятных времен. Работая на уровне феноменов, ученый принципиально не может выйти за их предел. Поэтому у него нет средств для того, чтобы утвердить или, напротив, опровергнуть какие-либо суждения о внешней реальности. И хотя тесная связь науки с метафизикой проявляется со всей очевидностью в творениях выдающихся ученых прошлого, она противоречит подлинно научному познанию. Феноменологическое истолкование научной теории как описательной схемы, классифицирующей эмпирические данные, освобождает теорию от метафизики, предоставляя ученым решать все научные проблемы доступными средствами.

Отсюда не следует, как отмечал Мах, обязательность исключения из арсенала современной физики таких понятий, как атом, масса, сила и т. п. Не нужно только впадать в теоретико-познавательное заблуждение, приписывая им реальность, не следует «считать основанием действительного мира те интеллектуальные вспомогательные средства, которыми мы пользуемся для постановки мира на сцене нашего мышления». На определенном этапе развития науки они вполне могут быть полезны как орудия экономного, рационального «символизирования опытного мира». Пусть атом остается «средством, помогающим изображению явлений, и служит тем, чем служат математические функции». Но, полагал Мах, постепенно, по мере развития науки, естествознание найдет возможность освободиться от такого способа упорядочения эмпирического знания. И все эти псевдообъекты и характеристики т. н. объективной реальности останутся лишь в пыли библиотек.

Это была первая попытка решить проблему демаркации (проблему Канта). Сама демаркация представляет собой принцип установки барьера между естественной наукой и тем, что таковой не является. «Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средства для выявления различия между эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой и «метафизическими» системами — с другой, я называю проблемой демаркации»[4], — пишет Карл Поппер. — «Главная проблема. Это — проблема демаркации (кантовская проблема границ научного познания), которую можно определить как проблему нахождения критерия, который позволил бы нам провести различие между утверждениями (высказываниями, системами высказываний), принадлежащими к эмпирической науке, и утверждениями, которые можно назвать «метафизическими»»[5]. В философии советского периода демаркация вообще не рассматривалась, ибо диалектический материализм догматично сводил метафизику к той или иной науке, а в качестве универсального учебника по методологии науки имел произведение Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», представляющее собой источник, не только не достойный серьезной философии, но и по своей лексике более подходящий к бульварной литературе[6].

Однако, как оказалось, проблема демаркации, известная еще Юму, а со времен Канта ставшая центральной проблемой гносеологии, не имеет простого решения, ибо упирается в другую проблему — проблему индукции (проблему Юма).

Проблема индукции

|

Урожай, пожинаемый физикой, всегда состоит из набора математических формул. Подлинная сущность материальной субстанции непознаваема. Джеймс Хопвуд Джинс

Там, где наука ушла особенно далеко в своем развитии, разум лишь получил от природы то, что им было заложено в природу. Артур Стэнли Эддингтон

|

Проблему индукции можно выразить одной емкой фразой: сколько бы примеров появления белых лебедей мы ни наблюдали, все это не оправдывает заключения «Все лебеди белые». Проблему индукции можно также сформулировать в виде вопроса о верности или истинности универсальных высказываний, основывающихся на опыте, — гипотез и теоретических систем в эмпирических науках. Многие люди убеждены, что истинность таких универсальных высказываний «известна из опыта». Однако понятно, что описание любого опыта (наблюдения или результата эксперимента) ни в коем случае не является универсальным высказыванием. Любое универсальное высказывание, любой научный закон, любая физическая формула ни в коем случае не известны нам из опыта.

Возьмем, напр., галилеевскую формулу падения тела: значение высоты есть значение ускорения свободного падения, умноженное на квадрат времени падения и деленное на два. Зная момент времени, когда тело начало падать, мы можем вычислить расстояние, которое тело пройдет в некоторый последующий промежуток времени. Причем предполагается, что эта формула, этот закон действителен всегда, в том числе и в будущем. То же самое можно сказать и о других законах.

Но, как отмечает Хюбнер, Дэвид Юм спросил, а на каком, собственно, основании мы столь самоуверенны, с чего это мы вдруг утверждаем, что эти законы выражают универсальный порядок природы, ее истинное устройство? С какой стати мы предполагаем, что эти законы действительны всегда, в том числе и в будущем? Ведь опыт, лежащий в основании этих законов и постоянно подтверждающий их успех, относится к прошлому, поэтому мы всегда можем сказать лишь то, что наши ожидания, основанные на законах, до сих пор оправдывались. Но, в таком случае, какое имеем мы право делать заключение от прошлого к будущему и утверждать, что эти законы вообще являются действительными? Наш практический опыт совершенно не дает нам права делать такой вывод.

Легко понять, что, апеллируя к опыту, мы обречены двигаться по кругу. Аргументация могла бы идти иначе (а фактически именно так это обычно и происходит): до сих пор наши умозаключения от прошлого к будущему подтверждались практическим успехом — стало быть, и в будущем такое же рассуждение приведет нас к успеху, что будет служить доказательством обоснованности данного способа рассуждения. Однако это обоснование опирается на то, что еще только должно быть обосновано, а именно на заключение от прошлого к будущему, которое сводится к простой экстраполяции на будущее практического успеха в прошлом.

Апелляция к логике помогает в данном случае не больше, нежели отсылка к опыту, ибо в логике отсутствует такое понятие, как постоянство законов природы, из коего исходят все умозаключения указанного здесь типа. Логика в ее пустой и формальной всеобщности не говорит нам ничего о конкретных характеристиках природы, а потому и об их постоянстве. Логика есть правила делать умозаключения, но сама ничего не говорит о мире.

Таким образом, ни опыт, всегда относящийся к прошлому, ни чистая логика никогда не будут в состоянии доказать существование физических законов, действительных для всех времен. Таково было фундаментальное прозрение Юма.

Отсюда, отмечает Хюбнер, очевидно, что ни существование, ни содержание законов естествознания не являются эмпирически данным фактом. Мы не просто обнаруживаем эти законы в природе, но в известном смысле привносим их в природу, навязываем их ей. И если мы еще утверждаем, что законы все-таки существуют в природе сами по себе, то тогда должна иметь место, так сказать, предустановленная гармония между тем, что мы вносим в природу, и тем, что в действительности есть. Здесь следует ясно отдавать себе отчет в том, что подобное утверждение обосновано не может быть. Скорее, оно выражает некоторое верование, основанное на его желательности.

Но по какому праву тогда мы привносим законы в природу? Юм объяснял это просто привычкой, которая формируется у нас в процессе постоянного повторения регулярных последовательностей событий, полностью снимая обсуждение правомерности вопроса. Подобное заключение (апелляция к привычке) всегда оспаривалось. Во-первых, о привычке можно говорить лишь применительно к сравнительно простым закономерностям, скажем, такого типа: огонь обжигает при прикосновении к нему. Однако в не меньшей степени мы полагаемся и на те законы, которые удалены от сферы повседневного постоянного опыта и привычек, как, напр., на те, что описывают орбиты комет. Во-вторых, принятие законов, лежащих в основании науки, не может опираться на такие ненадежные и субъективные вещи, как человеческие обыкновения. Наука нуждается для этого в рациональных основаниях.

Так по каким же критериям мы принимаем физические законы в качестве предпосылок, если они не даны в опыте и их существование тем самым никоим образом не гарантировано? Над этим вопросом основательно задумался Иммануил Кант, которого нередко называют отцом методологии. Кант поставил перед собой глобальный вопрос «Как вообще возможно знание?» и в попытке разрешения этого вопроса исходил из допущения, что мы необходимым образом мыслим разнообразные и разрозненные представления, наполняющие наше сознание, как находящиеся в возможно более взаимосвязанном состоянии, ибо только такая их взаимосвязь обеспечивает их принадлежность единству сознания субъекта. Ведь и представление об универсальном и собранном горизонте мира (Welt-Horisont), в котором все упорядочено, интуитивно или тематически постоянно присутствует в нашем сознании. Эти связи, однако, не даны нам через наш актуальный опыт. Субъект, понимающий себя как целостность, мыслит их лишь в качестве принципиально возможных и соответственно a priori предпосланных. И задачей Канта становится поиск этих априори полагаемых взаимосвязей, посредством которых сознание строит себя в форме единства. При этом он приходит к выводу, что к подобным взаимосвязям принадлежат, среди прочих, связи схватываемых представлений в рамках принципа причинности. Этот принцип, если отбросить некоторые несущественные здесь моменты, вкратце означает следующее: для каждого события существует некоторое причинное объяснение, согласно которому оно должно мыслиться как возникающее из предшествующих событий в соответствии с универсальным правилом. Этот принцип оказывается также условием того, что схватываемые представления явлений даются нам объективным образом. Ведь, согласно Канту, схватываемое представление явления лишь тогда объективно, а не произвольно субъективно, когда оно, по его выражению, «подчинено правилу, которое отличает это схватывание от всякого другого и делает необходимым некоторый способ связывания многообразного»[7].

Однако одним из таких правил является, напр., принцип причинности. Лишь мысля явление как возникающее в соответствии с законом причинности, мы рассматриваем его не как порождение нашего произвола, но как объективное. Таким образом Кант доказывает, что априорность причинности есть тем самым не только условие возможности единства сознания, но и вообще условие всякого возможного опыта.

Априорность познания никогда всерьез не оспаривалась, однако со времен «Критики чистого разума» оспаривалась аподиктичность априорного знания. Кант полагал, что закон, подобный галилеевскому, обладает универсальностью в силу того, что он представляет собой всего лишь частный случай a priori действительного принципа причинности, согласно которому все события необходимым образом должны мыслиться как возникающие в соответствии с неизменными законами и правилами. Таков вытекающий из Кантового трансцендентализма ответ на вопрос, по какому праву физические законы, не данные нам эмпирически, принимаются в качестве априорных предпосылок.

Однако, как отмечает Хюбнер, операционизм Ганса Рейхенбаха отвечает на тот же вопрос противоположным Кантову трансцендентализму образом: если целью науки является прогнозирование и овладение природой, то следует предположить, что природа подчиняется некоторым неизменным законам и правилам. Наличие таких законов не может быть доказано чисто эмпирически; однако поскольку существует, если существует вообще, только один способ достижения желаемой цели, цели предвидения, — посредством формулирования законов, — то мы должны следовать этим путем, даже не будучи уверенными заранее в его результативности. Рейхенбах как логический позитивист рассуждал следующим образом: если мы посвящаем себя науке и стремимся к господству над природой, то вынуждены прибегнуть к методологическому допущению априорного существования физических законов и принципа причинности. Но тем самым вовсе не утверждается реальное существование таких законов. Подход Рейхенбаха с тем же успехом приложим и к сфере повседневной жизни. Почему мы непременно стремимся усмотреть действие природных законов даже в самых незначительных событиях? Именно потому, что хотим действовать и в полагании таких законов находим рациональное основание своему желанию.

«Критика чистого разума» Канта поставила всеобъемлющую задачу продемонстрировать, что основания физики (напр., понятия причинности, превращения энергии и т. д.) предоставляют нам a priori необходимую схему, в рамках которой объекты могут быть вообще даны единству индивидуального сознания и которая делает возможным опыт как таковой. Между физическим и обыденным способом рассмотрения, согласно Канту, имеет место лишь различие в уровне: основания физики служат лишь поэтапными объяснениями того, что всякое индивидуальное сознание предполагает априори. Поэтому физика (по крайней мере, с точки зрения формы) остается единственно обоснованным способом рассмотрения внешнего мира.

Операционализм Рейхенбаха в противовес трансцендентализму Канта утверждает, что физика, не являясь ни истинной, ни ложной, зиждется на априорных установлениях (Festsetzungen) и символических идеальных конструкциях, которые предпосылаются природе лишь для того, чтобы построить схему овладения ею. Однако тем самым они не становятся реальным основанием природного порядка. Их, видимо, можно уподобить сети координат, которую мы накладываем на земную сферу, дабы получить возможность ориентирования. Эта сеть тоже является идеальной конструкцией, а не свойством самой планеты.

Таким образом, трансцендентализм и операционализм роднит то, что оба они отбрасывают классическое наивное представление о субъект-объектном отношении, согласно которому субъекту противостоит объект «сам по себе», от коего посредством опыта субъект получает знание. И трансцендентальная философия, и операционализм учат, что в известном смысле субъект сам производит свой объект. Шопенгауэр сформулировал это следующей емкой фразой: «Без субъекта нет объекта». Т. е. и в случае с трансцендентализмом, и в случае с операционализмом мы имеем дело с априоризмом, ведь «a priori» в первую очередь означает, что нечто дано нам не через опыт, а уже содержится в нас самих.

Однако есть и различие: если для Канта способ такого производства объекта является априори необходимым и неизменным, операционализм выводит его чисто методологически, исходя из задачи подчинения природы на основании ее исследования. Соответственно a priori Канта может быть названо необходимым (аподиктичным), a priori операционализма — произвольным (контингентным). Для Канта физика суть единственно возможный способ подлинного конструирования объекта; для операционализма, напротив, физика базируется на некотором частном решении. Стало быть, с точки зрения трансцендентальной философии, история становления физики предстает как процесс, в ходе которого разум впервые приходит к истинному пониманию способов конституирования объектов. С точки зрения операционализма, основанием физики является акт воли, воли к покорению природы[8].

Идея априоризма, в зачаточной форме известная еще Сократу[9] и на новом уровне возрожденная Кантом, поддерживалась большинством ученых. Так, Артур Эддингтон считал, что «там, где наука ушла особенно далеко в своем развитии, разум лишь получил от природы то, что им было заложено в природу»[10]. Жюль Анри Пуанкаре также разделял точку зрения априоризма, хотя впоследствии его взгляды получили название конвенционализма. Пуанкаре считал, что существует бесконечно много теорий, которые в состоянии адекватно объяснить и описать любую область опыта. Выбор теории, по мнению Пуанкаре, произволен, хотя обычно более простой теории отдают предпочтение пред более сложной. Мы только изобретаем и используем идеи, которые соответствуют известной нам действительности, но и другие теории, если приложить к ним достаточно усилий, также могут оказаться вполне работоспособными. Альберт Эйнштейн в «Эволюции физики», написанной им совместно с Леопольдом Инфельдом, также принял точку зрения априоризма:

Физические понятия суть свободные творения человеческого разума, а не определены однозначно внешним миром, как это иногда может показаться. В нашем стремлении понять реальность мы отчасти подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Он видит циферблат и движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, но он не имеет средств открыть их корпус. Если он остроумен, он может нарисовать себе некую картину механизма, которая отвечала бы всему, что он наблюдает, но он никогда не может быть уверен в том, что его картина единственная, которая могла бы объяснить его наблюдения. Он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он не может даже представить себе возможность или смысл такого сравнения[11].

В конце концов даже диалектический материализм был вынужден признать априорность познания (в ее контингентной форме), тем самым отвергая ленинское наивно-реалистическое понимание познания[12]. Так, Э. М. Чудинов признает: «Мир, рассматриваемый в качестве предмета познания, — это, вообще говоря, теоретизированный мир, т. е. мир, подвергнутый процедуре концептуализации. Концептуализация практически выделенных свойств объективного мира относится не к самим свойствам, как они существуют вне и независимо от человеческого познания. Она предполагает перевод этих свойств из материальной в идеальную форму. Это означает, что они заменяются мысленными конструкциями, которые репрезентируют соответствующие аспекты объективного мира. Именно в таком качестве они могут быть подвергнуты концептуализации, т. е. рассмотрены в рамках определенной категориальной сетки... Следовательно, мышление принимает участие в формировании предмета научного знания». Чудинов соглашается с Кантом, что для познания «нужны не только априорные формы чувственного созерцания, но и априорные категории рассудка... Кант сделал открытие, которое оказалось не под силу домарксовскому созерцательному материализму; он открыл важный аспект активности субъекта в процессе познания»[13].

Таким образом, Юм, полагая, что наши идеи извлекаются из опыта, а индуктивные выводы из опыта несостоятельны, заключил, что теории, которые не сводимы к опыту, являются бессмысленными и что наше научное знание о мире основано на следовании привычке. Кант утверждал, что наше апостериорное знание о мире основано на априорных интуициях, априорных понятиях и априорно истинных принципах. Логические позитивисты доказывали, что значение высказывания есть метод его верификации и что именно эмпирическая верифицируемость отличает науку от метафизики и смысл от бессмыслицы.

Карл Поппер согласился с Юмом, что попытка оправдать знание с помощью индуктивных выводов из опыта приводит к иррационализму, но отрицал, что ученые вообще когда-либо рассуждают индуктивным образом. Он согласился также с Кантом, что опыт и наблюдение предполагают априорные идеи, но отрицал, что наши априорные идеи аподиктичны. И он согласился с позитивистами, что более невозможно апеллировать к аподиктичным принципам в попытках оправдать эмпирическую науку, но доказывал, что метафизические теории не обязательно бессмысленны и что верифицируемость не может быть критерием демаркации науки и метафизики, поскольку не способна объяснить научный характер научных законов, которые, будучи строго универсальными суждениями, охватывающими бесконечное число случаев, не могут быть верифицированы с помощью индуктивных выводов из опыта.

Фальсификационизм и его критика

|

Большинство ученых имеют такое же представление о том, что такое наука, как рыбы — о гидродинамике. Имре Лакатос

|

Поппер, таким образом, предполагал, что научное знание не может быть оправдано, да и не нуждается в этом. Нет ничего более убедительного, чем то, что наше знание подлежит постоянному пересмотру. Теории вовсе не обязательно быть оправданной, истинной или вызывающей доверие для того, чтобы она могла считаться научной; наоборот, именно требование от нашего научного знания, чтобы оно было оправданным или подтвержденным, нерационально[14]. Ни одна теория о мире не может иметь оправдания или подтверждения. Научное знание, по мнению Поппера, рационально не потому, что мы находим ему оправдание, а потому, что мы способны его критиковать: любая попытка оправдать знание должна, чтобы избежать бесконечного регресса, в конечном счете опираться на надежность некоего утверждения, которое не нуждается в оправдании. Однако тот факт, что надежность этого утверждения принимается без оправдания, означает, что мы наделяем его своего рода исключительностью, которую отрицаем за другими утверждениями. Таким образом, в отличие от позитивистов, апеллировавших к опыту для оправдания знания, Поппер доказывал, что главная проблема философии — критический анализ апелляции к авторитету опыта, а именно того опыта, который всякий адепт позитивизма принимает и всегда принимал за нечто само собой разумеющееся. Но из утверждений наблюдения, в которых фиксируется наш опыт, никогда не следует истинность строго универсального утверждения или теории. Поэтому универсальные утверждения или теории не могут быть оправданы или верифицированы с помощью опыта. Однако, говорит Поппер, достаточно всего одного подлинного контрпримера, чтобы показать, что универсальное утверждение ложно. Так, наблюдение любого сколь угодно большого числа белых лебедей не может обосновать или верифицировать утверждение, что все лебеди белые; наблюдение же всего одного не-белого лебедя доказывает, что обобщение «Все лебеди белые» ложно. Поэтому некоторые универсальные утверждения или теории могут критиковаться, т. е. могут быть фальсифицированы с помощью опыта или базовых утверждений (единичных утверждений, фиксирующих наблюдения), которые им противоречат. В этом и заключается попытка Поппера обезвредить проблему индукции при попытке разрешения проблемы демаркации. По его мнению, отнюдь не верифицируемость, а именно фальсифицируемость отличает эмпирическую науку от метафизики, ибо все теории имеют нулевую вероятность, независимо от количества подтверждений, т. е. все теории не только равно необоснованы, но и равно невероятны: «Большинство сторонников вероятностной логики придерживается того мнения, что оценка достигается за счет «принципа индукции», на основе которого индуктивным гипотезам приписываются вероятности. Однако если сторонники вероятностной логики приписывают вероятность и самому принципу индукции, то мы вновь попадаем в ситуацию регресса в бесконечность. Если же этот принцип они считают «истинным», то они вынуждены выбирать между регрессом в бесконечность и априоризмом... Таким образом, замена слова «истинно» словом «вероятно», а слова «ложно» — словом «невероятно» ничего не дает. Только в том случае, если принята во внимание асимметрия между верификацией и фальсификацией — та асимметрия, которая обусловлена логическим отношением между теориями и базисными высказываниями, — можно избежать ловушек проблемы индукции»[15].

Кроме того, Поппер указал на существование логической асимметрии между универсальными и единичными утверждениями: универсальные могут быть фальсифицированы, но не верифицированы, а единичные верифицированы, но не фальсифицированы, — и показывал, что различение науки и метафизики не совпадает с различением осмысленных и бессмысленных утверждений.

Фальсификационизм был весьма популярен, пока не были вскрыты непреодолимые проблемы, заложены в нем самом. Оказалось, что он, преодолевая проблему индукции, уже содержит ее в себе. Поппер, положив в основу фальсификационизма логическую систему Тарского, сам признал, что фальсификация (в отличие от фальсифицируемости как критерия эмпирического характера системы высказываний) нуждается в формулировке специальных правил, устанавливающих, при каких условиях система должна считаться фальсифицированной[16]. Т. е. фальсификационизм сам является теорией, для которой как раз и не установлены правила фальсификации и которая неизвестно с какой стати должна нами рассматриваться более авторитетной, нежели фальсифицируемая теория.

Фальсификационизм Поппера критиковался и по другим критериям. Если позитивисты рассматривали науку как процесс выдвижения и верификации утверждений, а Поппер считал ключевой процедурой фальсификацию научных гипотез, то американец Томас Кун, сосредоточив внимание на научных революциях, вообще отказался видеть в росте научного знания некий процесс аккумуляции. Если, согласно Попперу, наука — это процесс «перманентной революции», а ее движущей силой является рациональная критика, то, по Куну, революция есть исключительное событие, выходящее за рамки науки. Подчеркивая непрерывность научного развития и упорство в борьбе за выживание некоторых научных теорий, Кун называл требование отбрасывать, элиминировать «опровергнутую» теорию наивным фальсификационизмом[17]. С точки зрения американского философа, не может быть никакой логики открытия — существует только психология открытия.

Приблизительно в то же время, что и Фейерабенд, Кун сформулировал тезис о несоизмеримости научных теорий, ставший одним из ограничительных результатов современной философии науки: данный тезис ограничивает конструктивные возможности научных дискуссий. Американский философ сопоставил сторонников конкурирующих теорий, работающих в разных парадигмах, с членами различных культурных и языковых сообществ, между которыми возникает проблема перевода.

Таким образом, согласно Юму, рост науки индуктивен и иррационален, согласно позитивистам — индуктивен и рационален, согласно Попперу — не индуктивен и рационален, согласно же Куну — рост науки не индуктивен и иррационален. Напр., по Куну, наука всегда изобилует аномалиями, противоречиями, но в т. н. «нормальные» периоды господствующая система (парадигма) научных взглядов задает образец роста, который может быть отброшен в период «кризиса». «Кризис» — психологическое понятие, обозначающее нечто вроде паники, которой заражаются массы ученых. Затем появляется новая система взглядов, несоизмеримая со своей предшественницей. Для их сравнения нет рациональных критериев. Каждая система имеет свои собственные критерии. Этот кризис уничтожает не только старые теории и правила, но также и критерии, по которым мы доверяли им. Новая система приносит совершенно новое понимание рациональности. Нет никаких сверхсистемных критериев. Изменение в науке — лишь следствие того, что ученые примыкают к движению, имеющему шансы на успех. Стало быть, с позиции Куна, научная революция иррациональна и ее нужно рассматривать специалистам по психологии толпы.

Кстати, сведение философии науки к психологии — отнюдь не изобретение Куна. Еще раньше волна психологизма пошла вслед за провалом джастификационизма. Многие видели в джастификационизме единственно возможную форму рационализма: конец джастификационизма означал, казалось, конец рациональности вообще. Крушение тезиса о том, что научные теории могут быть доказательно обоснованы и что прогресс науки имеет аккумулятивный характер, вызывало панику среди сторонников джастификационизма. Если «открыть — значит доказать», но доказать ничего нельзя, то и открыть ничего нельзя, а можно только претендовать на открытие. Поэтому разочарованные джастификационисты, а точнее, экс-джастификационисты, решили, что разработка критериев рациональности — дело безнадежное.

Имре Лакатос также отверг наивный фальсификационизм. По мнению автора методологии научно-исследовательских программ, «нет и не может быть ощущений, не нагруженных ожиданиями, и следовательно, нет никакой естественной демаркации между предложениями наблюдения и теоретическими предложениями»[18]. Однако Лакатос усмотрел в учении Поппера т. н. утонченный фальсификационизм с его критерием погрешимо-критического развития. По мнению Лакатоса, «теория приемлема или научна только в том случае, если она имеет дополнительное подкрепленное эмпирическое содержание по сравнению со своей предшественницей, то есть если только она ведет к открытию новых фактов. Это условие можно разделить на два требования: новая теория должна иметь добавочное эмпирическое содержание; и некоторая часть этого добавочного содержания должна быть верифицирована»[19]. «Утонченный фальсификационист признает теорию T фальсифицированной, если и только если предложена другая теория T' со следующими характеристиками: 1) T' имеет добавочное эмпирическое содержание по сравнению с T, то есть она предсказывает факты новые, невероятные с точки зрения Т или даже запрещаемые ею; 2) T' объясняет предыдущий успех Т, то есть все неопровергнутое содержание T присутствует в T'; 3) какая-то добавочная часть содержания T' подкреплена»[20].

Лакатос, в отличие от позитивистов и Поппера, считал, что всякая методологическая концепция должна функционировать как историографическая. Наиболее глубокая ее оценка может быть дана через критику той рациональной реконструкции истории науки, которую она предлагает. Для Лакатоса важна борьба концепций: «История науки была и будет историей соперничества исследовательских программ, но она не была и не должна быть чередованием периодов нормальной науки: чем быстрее начинается соперничество, тем лучше для прогресса»[21]. Эту идею соперничества он использует при понятии элиминации исследовательских программ. Когда соперничающей программе удается объяснить все предшествующие успехи ее соперницы и к тому же она превосходит ее демонстрацией эвристической силы, тогда можно говорить об отвержении защитного пояса проигравшей программы вместе с ее ядром. Однако не следует сразу же отказываться от проигравшей программы, ибо возможно, что эта программа одержит верх спустя некоторое время. Если же программа все время плетется сзади и отстает все больше, то она отмирает сама собой и о ней все забывают.

Пол Фейерабенд, высоко оценивая заслуги Лакатоса, тем не менее считает ортодоксальный научный подход недопустимым и предлагает свою концепцию т. н. эпистемологического анархизма. Философия науки, говорит Фейерабенд, должна учитывать тот факт, что «ни одна теория никогда не согласуется со всеми известными в своей области фактами»[22], а потому принцип фальсификации совершенно не имеет силы. Кроме того, по мнению Фейерабенда, именно принцип дедуцируемости, согласно которому все успешные теории в одной и той же области обязательно должны быть совместимыми, и принцип инвариантности значений, благодаря которому при включении некой новой теории T' в тело старой теории T происходит коррекция значения теории T', — именно эти принципы, стремящиеся согласовать новую теорию со старой, сделать их непротиворечивыми, приводят к тому, что сохраняется не лучшая, а более старая теория.

Широкую известность Фейерабенд приобрел во многом благодаря провозглашенному тезису «anything goes» («допустимо все») и требованию разрабатывать несовместимые с фактами теории на том основании, что не существует ни одной более или менее интересной теории, которая согласуется со всеми известными фактами. Для возможности существования плюралистической методологии необходимо отсутствие установленных стандартов, пропаганды, принуждения. Рекомендация использовать альтернативы только после того, как опровержения уже дискредитировали ортодоксальную теорию, ставит, по выражению Фейерабенда, телегу впереди лошади. Настоящий ученый «должен сравнивать идеи с другими идеями, а не с «опытом» и пытаться улучшить те концепции, которые потерпели поражение в соревновании, а не отбрасывать их»[23].

Не без эпатажа Фейерабенд утверждает, что наука не имеет никакого превосходства, напр., над ненаучным знахарством, и нет никаких рациональных методов это опровергнуть. «Научно» — не более чем «догматично», и никаких привилегий на истину у науки нет и быть не может. Действительно, в чем заключается ценность науки и ее превосходство над философией Аристотеля или учением о дао? Разве наука, риторически спрашивает Фейерабенд, это не один из многих мифов, возникший при определенных исторических условиях?.. Ученые и теоретики науки выступают единым фронтом, как до них это делали представители единственно дарующей блаженство Церкви: истинно только учение Церкви, все остальное — языческая бессмыслица. В самом деле, определенные методы дискуссии или внушения, некогда служившие сиянию церковной мудрости, ныне нашли себе новое прибежище в науке.

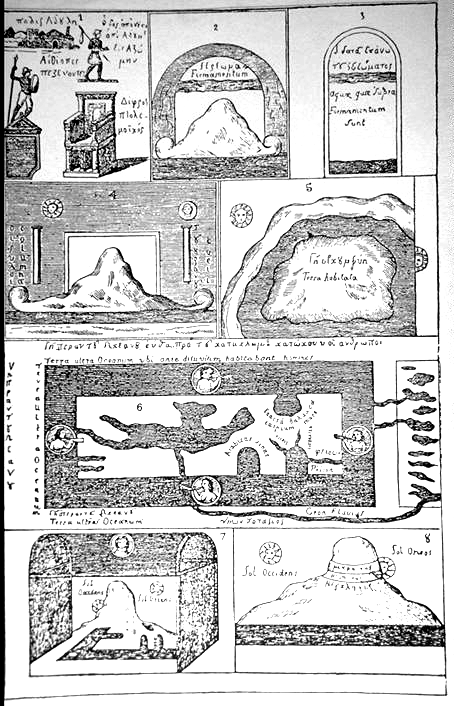

Наука, напоминает Фейерабенд, это сравнительно новая форма знания, рожденная в жестком конфликте с религией, и, вероятно, сама рано или поздно будет отстранена с передовых позиций какой-либо иной формой познания. «Наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки, — утверждает Фейерабенд. — Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки — этого наиболее современного, наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института»[24].

Причем показательно, что свои столь радикальные тезисы Фейерабенд, что называется, не высасывает из пальца, а последовательно аргументирует. Контраргументы, представленные оппонентами Фейерабенда, носят уже иррациональный характер, сводящийся, как правило, к argumento ad hominem.

Мы не будем рассматривать концепцию эпистемологического анархизма, а сосредоточим свой взгляд на критических аспектах. Лакатос, Фейерабенд, Тулмин и Хюбнер не только оспаривают верификацию как метод обоснования научной теории, но и настаивают, что фальсификационизм не безусловен, ибо не существует никакого «чистого опыта», свободного от некоторых априорных предпочтений[25]. Установка позитивистов, что теория — лишь удобная схема для упорядочивания фактов, неполна, ибо каждая научная теория несет свой особый способ рассмотрения мира, а факты и экспериментальные результаты обусловлены изначальной установкой исследователя. Т. е. любые результаты измерения не могут быть свободными от предустановленного теоретического содержания, а значит, несут в себе все ту же пресловутую проблему индукции.

Проблема «чистого опыта»

|

Никогда никакой опыт не окажется в противоречии с постулатом Евклида, но зато и никакой опыт не будет никогда в противоречии с постулатом Лобачевского. Анри Пуанкаре

Наука вовсе не является коллекцией законов, собиранием несвязных фактов. Она является созданием человеческого разума, с его свободно изобретенными идеями и понятиями. Альберт Эйнштейн

Как я уже неоднократно подчеркивал, эксперимент вообще ничего не значит, пока он не интерпретирован теорией. Макс Борн |

Позитивистский взгляд на мир отвергал известное изречение Рене Декарта, что «не должно сомневаться в том, что кажется истинным». В противовес интуитивно-рационалистическому взгляду был поставлен эмпирический: источник знания — в фактах. В факте и сегодня видят нечто абсолютное, нечто такое, что обладает принудительной силой «истинности». А поскольку сферой «истинности» сегодня признают прежде всего науку, то именно ей и приписывается роль попечителя и хранителя «истины». Однако, отмечает Хюбнер, тщетность такой точки зрения нетрудно установить даже на примере физической теории, в которой многие сегодня видят идеальную модель для большинства наук, и я предлагаю проследить за ходом рассуждений немецкого философа[26].

Как известно, в состав физической теории входит группа аксиом в виде дифференциальных уравнений, из которых выводятся функции состояния мировой точки в зависимости от параметра времени. Из аксиом выводятся естественные законы, образующие единую взаимосвязанную систему с понятийным каркасом теории, где устанавливаются определенный порядок и принцип систематизации. Принимая некоторые граничные условия, подставляя данные измерения вместо переменных, мы получаем т. н. базисные предложения этой теории. Из них с помощью теорем этой теории выводятся другие базисные предложения, предсказывающие результаты измерений в определенный момент времени, которые также могут быть проверены измерениями. Понятно, что подобные базисные предложения рассматриваются в качестве эмпирического основания теории — собственно, поэтому их и называют «базисными». Это они, базисные предложения, должны выражать факты, призванные поддержать теорию. Они же должны выносить приговор, когда теория предстает перед судом опыта. Они же призваны устанавливать связь между мыслимым и действительным. Они же лежат в основе решений, считать ли данную теорию соответствующей природе или нет. Судьи и подсудимые, адвокаты и прокуроры — в одном...

Вначале важно уточнить, в какой мере базисные предложения выражают факты и в какой мере эти факты могут стать основанием естественных законов, с одной стороны, и аксиом теории — с другой. В базисном предложении выражается полученный или ожидаемый результат измерения. Но для измерений требуются приборы, а чтобы применять приборы, доверять им, мы должны сперва иметь теорию, определяющую, как и на каком основании эти приборы действуют. Это верно даже для простейших инструментов — скажем, для линейки или для телескопа: пользуясь линейкой, мы исходим из допущения, что перемещение в пространстве не приводит к ее изменению, во всяком случае, к вычислимому изменению эталона, т. е. предполагаем определенную метрику; когда мы смотрим в телескоп, то исходим из определенных представлений, напр., о том, как световые лучи распространяются в конкретной среде, т. е. мы предпосылаем наблюдению определенную оптическую теорию[27]. Чтобы процедура измерения имела смысл, ей должна предшествовать не только теория применяемых приборов, но и теория измеряемых величин, поскольку понятия об этих величинах не являются результатом какого-то неопределенного жизненного опыта, а получают дефиницию и определяется только в рамках теории. Напр., если мы хотим измерить длины световых волн, то нужна, во-первых, волновая теория света; а во-вторых, необходимо понимать (исходя из этой теории и теории, положенной в основу данной измерительной аппаратуры), каким образом эта аппаратура способна определять искомые длины волн света. Сверх того, необходимо еще и то теоретическое знание, которое позволяет считывать показания приборов, переводя их в численные величины.

Понятно, что базисные предложения, которые должны выражать факты, служащие основанием для теории, нельзя понимать как передачу чистых восприятий — размеров, конгруэнтностей, перемещений и т. п. Базисные предложения тоже нагружены теоретическим содержанием. Они говорят не о том, что мы воспринимаем то-то и то-то, а о том, что измерена такая-то длина световой волны, такая-то сила тока, такая-то температура, такое-то давление и т. п., а все эти понятия имеют смысл и содержание только в рамках соответствующих теорий.

Amplius. Поскольку точность измерения всегда ограничена, любая процедура измерения допускает — опять-таки в определенных пределах — различные прочтения измерительных данных. Выбор того или иного прочтения зависит не от восприятия или опыта, а от принятого решения. То обстоятельство, что подобное решение обычно не является произвольным, а возникает в рамках теории анализа погрешностей измерения, принципиально ничего не меняет. Ведь и сама эта теория основывается на некоторых неэмпирических допущениях: существования истинного среднего значения, равной вероятности положительной и отрицательной погрешности. Кроме того, принимается за правило, что анализ погрешностей определен по отношению к квадратичным отклонениям от среднего значения и пр. И наконец, у нас всегда есть лишь конечное число отдельных измерений, но мы не располагаем «истинным значением»[28]. Очевидно, что в базисных предложениях не выражаются чистые факты и они не основаны на чистых фактах; базисные предложения не могут считаться теоретически-нейтральным основанием какой-либо теории; базисные предложения сами являются теоретическими, их смысл определяется интерпретацией, они решительно зависят от принимаемых решений.

Однако оставим пока в стороне вывод о том, что базисные предложения не выражают чистых фактов, и предположим, что они адекватно определены эмпирически. При таком допущении обоснование естественного закона через базисные предложения могло бы строиться следующим образом: делаются измерения, на их основании вычерчивается график, выражающий определенную математическую функцию, которая и служит формулой искомого естественного закона; при этом говорят, что математическая кривая обосновывает или подтверждает закон. Но ведь такую кривую нельзя построить, исходя из одних только измерений. Результаты измерений всегда единичны и случайны, т. е. спорадичны, и построение функции поэтому всегда связано с интерполяцией и «приглаживанием» данных. Таким образом, в процесс — уже с другой стороны — входят решения и правила. Перед нами ситуация, аналогичная той, что имеет место при теоретическом анализе погрешностей измерений. Без подобных правил результаты измерения не могут стать основанием естественных законов, а с ними нельзя уже говорить о том, что в основании лежат только чистые факты.

А как же взаимосвязаны базисные предложения с естественными законами? В естественных законах существенную роль играют природные константы. Даже учитывая, что при их определении нельзя обойтись без «приглаживания» данных, теоретических допущений и решений, тем не менее признается, что существует относительная эквивалентность определяемых этими константами результатов измерений, если даже эти измерения проводились различными способами. Утверждается, что независимо от того, как именно получены данные измерений, они совпадают в своих численных значениях. Прежде чем проанализировать это носящее общий характер утверждение, рассмотрим пример, помогающий его прояснить.

Существуют различные методы определения скорости света: напр., посредством константы смещения (аберрации) и метод Физо. Хотя эти методы предполагают совершенно различные процедуры измерения, они ведут к одинаковому результату. Вопрос в том, как неэмпирические предпосылки соотносятся с обоими методами?

В первом случае, скорость света можно вычислить, если известна константа аберрации и скорость Земли. Но скорость Земли, в свою очередь, может быть определена, только если известно расстояние, которое она проходит в конкретный интервал времени. Стало быть, дабы вычислить скорость света, требуются два измерения: одно — в начале временного интервала, другое — в конце. Оба эти измерения совершаются в различных местах. А это означает, что мы предполагаем синхронность часов, необходимых для измерения времени, и постоянство их хода. Значит, для измерения скорости Земли нужно определить понятие одновременности двух событий, разделенных расстоянием. Однако известно (по крайней мере, с тех пор, как сформулирована теория относительности), что одновременность разделенных расстоянием событий не является наблюдаемым фактом. Следовательно, такое определение зависит от принятых правил. Поэтому приходится уточнять, какие именно правила участвуют в измерении скорости света посредством константы аберрации.

Рассмотрим другой случай — опыт по измерению скорости света, предложенный И. Л. Физо. Световой пучок проделывает путь от своего источника к зеркалу, от коего он отражается и возвращается в исходную точку. Скорость света можно определить, ежели вычислить время, прошедшее с момента испускания светового пучка до момента его возвращения. При этом мы должны предположить, что скорость света одна и та же на пути к зеркалу и от него. Чтобы представить это как эмпирический факт, пришлось бы измерить время от момента испускания пучка до момента, когда он отражается от зеркала, а также от момента отражения до момента возвращения в исходную точку. И здесь мы также имели бы два измерения времени для разделенных расстоянием событий. Т. е. снова к процедуре измерения подключается уже известное нам правило.

Теперь мы подошли к более общему вопросу, а именно: можно ли считать правила, которые принципиально участвуют в измерениях, в определениях констант и оснований естественных законов, чем-то таким, что впоследствии может быть представлено как эмпирический факт, поскольку применение этих правил неизменно приводит к одним и тем же результатам, хотя сами правила не зависят друг от друга? И, стало быть, можем ли мы заключать об эмпирической истинности сделанных нами допущений, исходя из совпадения результатов?

Допустим, применение независимых друг от друга правил P1, P2, ..., Pn дает одну и ту же систему результатов R. Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что P1, P2, ..., Pn суть эмпирические истины. Однако такой вывод ничем не обоснован. Поскольку система R не дана сама по себе, а получается в каждом конкретном случае посредством правил. Единственное, что мы вправе утверждать, так это то, что и отмеченное совпадение является лишь результатом применения правил. Таким образом, мы можем сказать только, что правила, применение которых приводит к совпадению результатов, вероятно, выбраны потому, что они обеспечивают простоту физических теорий — и ничего больше. Признать этот немудреный факт мешает только то, что нам трудно выбраться из плена онтологизации, в соответствии с которым физические предложения так или иначе должны описывать реальность, существующую саму по себе.

Таким образом, мы приходим к выводу, что ни базисные предложения, ни естественные законы не выражают непосредственные факты в каком бы то ни было смысле: в их установлении участвуют решения, принимаемые субъектом исследования.

Казалось бы, даже этого достаточно, чтобы отклонить все претензии науки на знание истины, но можно сказать и об аксиомах. Остановимся только на логической стороне дела как таковой, т. е. признаем, что аксиомы — это предпосылки, из которых выводятся в качестве следствий базисные предложения. Если базисное предложение, предсказанное теорией, подтверждается измерением, то по правилам логики истинностное значение посылок (в данном случае аксиоматической системы теории) может быть и истинным, и ложным. Далее очевидно, что одни и те же базисные предложения могут следовать из различных систем аксиом даже при условии, что эти базисные предложения по-разному интерпретируются в различных теориях. Здесь встает вопрос, аналогичный тому, что возникает у нас в ситуации, когда различные методы дают один и тот же результат: нельзя ли на основе сопоставления различных теорий получить нечто вроде эмпирических фактов? Т. е. если выше речь шла только о возможности эмпирического обоснования отдельной теории, то теперь мы переходим к группам теорий. Перед нами следующие возможности сравнения теорий: 1) теории имеют одни и те же базисные предложения (хотя последние могут по-разному интерпретироваться в различных понятийных рамках), но одна из них проще другой или имеет некоторые добавочные базисные предложения; 2) теории одинаковы по своим структурам; 3) одна из теорий содержит в себе другую как частный или предельный случай. Дабы выяснить критерий фактуального содержания теорий, нужно исследовать все три возможности. Начнем с первой.

Итак, предполагается, что самая простая или всеохватная теория является истинной или более близкой к истине, чем остальные. За этим стоит допущение, что сама природа устроена просто и допускает исчерпывающее свое понимание (и притом так, как ее изображает «самая простая» или «самая полная» теория из числа тех, какие предложены в данный момент!). Но можно ли считать такое допущение обоснованным, если теория, претендующая на раскрытие истинного устройства природы, сама не может обосновать своей истинности?..

Также предполагается, что если какие-либо теории относятся к одной и той же базисной области, они должны иметь одну и ту же структуру — и это считается эмпирической истиной[29]. Однако эта структурная эквивалентность для двух множеств означает, во-первых, что каждый элемент одного множества может быть поставлен в однозначное соответствие с каждым элементом другого множества; а во-вторых, она означает, что если некоторые элементы одного множества определенным образом связаны между собой, то соответствующие им элементы другого множества так же связаны. Отсюда следует, что если два множества, каждое из которых состоит из системы предложений, как это имеет место в теории, структурно тождественны, то предложения одной теории могут быть выведены из предложений другой теории, и наоборот. Но как раз это и не является обязательным, когда речь идет о двух теориях, относящихся к одной и той же базисной области. Единственное общее, что у них есть, — это сама базисная область, но отсюда не следует их структурная эквивалентность. А поскольку, как правило, структурная эквивалентность сравниваемых теорий не наблюдается, то нет и возможности говорить о каком-либо неизменном эмпирическом фактуальном основании, на котором зиждется структура теории.

И наконец, предполагается, что теории в конечном счете становятся частными или предельными случаями других теорий и что в этом состоит прогресс науки. Здесь часто усматривают доказательство того, что основой теории являются факты: став предельным случаем более общей теории, данная теория включается в более широкий теоретический контекст, в котором ее развитие получает завершение, однако сама теория остается неопровергнутой именно благодаря тому, что основывается на фактах.

Как классический пример обычно приводят отношение ньютоновской физики к специальной теории относительности. Нередко утверждается, что ньютоновская механика является предельным или частным случаем теории относительности, имея дело с областью, в которой скорости намного меньше скорости света. При обосновании выдвигается допущение, что такой предельный случай можно вывести из теории относительности. Но что это был бы за вывод? Если обозначить предложения специальной теории относительности как R1, R2, ..., Rn, то, чтобы вывести ньютоновскую механику как предельный случай, к ним следует добавить следующее: в ньютоновской механике числовое значение отношения квадрата скорости к квадрату скорости света в вакууме весьма значительно меньше единицы: v2/c2 << 1. Тогда можно получить предложения L1, L2, ..., Ln; и только в этом смысле можно говорить о выведении одной теории из другой. Хотя Li действительно может рассматриваться как частный случай специальной теории относительности, к ньютоновской механике это не имеет отношения и не может считаться ее частным случаем. Дело в том, что переменные и параметры, представляющие координаты, время, массу и т. д. в специальной теории относительности отличаются от классических величин, хотя имеют те же наименования. Так, масса в ньютоновской физике постоянна, понятие же с аналогичным названием в эйнштейновской физике взаимоопределимо с энергией и потому является переменным. Пространство и время в ньютоновской физике суть абсолютные величины, в эйнштейновской — относительные, и т. д. Это очевидное различие не позволяет выводить одну теорию из другой, хотя в обеих фигурируют одни и те же термины. Если не принять определенных правил преобразования, нельзя отнести переменные и величины Li к классической физике, а если переопределить их, то нельзя вывести Li из Ri. При переходе от эйнштейновской теории к классической физике изменятся не только форма законов, но сами понятия, на которых эти законы основаны. Поэтому ньютоновская физика не является ни предельным, ни частным случаем эйнштейновской физики. Именно в новых определениях и заключалось революционное значение последней.

Точно так же несовместимы ньютоновская теория тяготения и общая теория относительности. Согласно Эйнштейну, пространство универсума искривлено и в нем нет места силам тяготения; ньютоновский универсум — это евклидово пространство, в котором действуют силы гравитации. Помимо тех причин, по которым, как уже было сказано, нельзя считать ньютоновскую физику предельным случаем общей теории относительности (напр., сказать, что ньютоновская физика имеет дело с относительно малыми и потому практически неискривленными областями пространства), надо еще принять во внимание, что, согласно ученым, ньютоновская теория — правда, пока за немногими исключениями — описывает и предсказывает широкий круг астрономических явлений так же правильно, как и теория Эйнштейна.

Итак, мы приходим к заключению, что из двух соперничающих теорий ни одна не должна содержать в себе другую в качестве своего предельного случая; такое соотношение не может считаться универсальным правилом. Нет и достаточных оснований утверждать, что одна из таких теорий является приближением к другой, ибо в большинстве случаев отсутствует общий признак сравниваемых предметов. Можно ли говорить о равенстве или подобии результатов измерений (что указывало бы на возможность такого приближения), если измеряемые величины имеют различный смысл? Увы, анализ физической теории и ее отношений с другими теориями показывает безосновательность попыток найти абсолютный критерий эмпирической верификации. Препятствием к этому служит то обстоятельство, что в состав теории входят универсальные предложения, хотя не все частные случаи, описываемые такими предложениями, могут быть удостоверены. Мало того, абсолютность такого критерия вообще утрачивает смысл, если вспомнить роль, какую в верификационных процедурах играют правила определения.

Пока речь шла о возможности обоснования теории, о ее подтверждаемости фактами. Но можем ли мы иметь точное знание о том, когда теория не соответствует фактам? Увы, как было показано выше, вообще нет фактов, которые могли бы выполнять роль беспристрастного арбитра; стало быть, фактами нельзя ни обосновать, ни опровергнуть теорию. И принятие, и отвержение теории, таким образом, связаны с внеэмпирическими решениями. А если нельзя говорить ни об эмпирической верификации, ни об эмпирической фальсификации в каком-либо строгом смысле, то тогда уместен вопрос: играют ли вообще эмпирические факты какую-либо роль при построении, принятии или отбрасывании физических теорий?.. И на этот вопрос можно ответить положительно — но только для метатеоретических выводов: «Если приняты такие-то правила, постулаты, теории (все то, что может быть названо метатеоретическими объектами), то из этого следуют такие-то базисные предложения, опровержения или подтверждения (т. е. также метатеоретические объекты)». Можно сказать иначе: «Если имеют место такие-то предложения, ничего не говорящие о природе самой по себе, то имеют место и другие предложения, которые эмпирически следуют из первых, но также ничего не говорят о природе самой по себе». Эмпирические факты присутствуют только в таких метатеоретических условных отношениях. Но содержание предложений, включенных в состав теории, нельзя признать выражением эмпирии[30].

Философские проблемы микрофизики

|

Экспериментатор констатирует прежде всего, что о последней сущности электрона он не знает ничего. Роберт Эндрус Милликен

Философия успокоения Гейзенберга – Бора — или религия? — так тонко придумана, что представляет верующему до поры до времени мягкую подушку, с которой не так легко спугнуть его. Пусть спит. Альберт Эйнштейн |

Неопозитивизм в лице Рудольфа Карнапа утверждает: «Вся философия в старом смысле, связывается ли она ныне с Платоном, Фомой Аквинским, Кантом, Шеллингом или Гегелем, строит ли она новую «метафизику бытия» или «гуманистическую философию», оказывается перед неумолимым приговором новой логики не только как содержательно ложная, но и как логически непрочная, потому бессмысленная». Единственно допустимое решение метафизических проблем может, по мнению неопозитивистов, заключаться лишь в их элиминации. Исходя из этой точки зрения, сам Карнап придерживается мнения, что «теории ничего не говорят о «реальности». Они представляют просто языковое средство для упорядочения наблюдаемых в эксперименте явлений в определенного рода схему, которая будет эффективно функционировать при предсказании новых наблюдаемых. Теоретические термины являются удобными символами. Постулаты, содержащие их, принимаются не потому, что они «истинны», а потому, что полезны. Они не имеют никакого дополнительного значения, кроме способа функционирования в системе. Бессмысленно говорить о «реальном» электроне или «реальном» электромагнитном поле»[31].

Таким образом неопозитивизм снимает те неизбежные трудности, когда под электроном подразумевалось нечто онтологически реальное. Действительно, согласно принципу соотношения неопределенностей, невозможно одновременно точно определить координату и импульс частицы, т. е. из этого принципа следует, что чем точнее определена одна из величин, тем менее определенным является значение другой. Никакой эксперимент не может привести к одновременно точному измерению таких динамических переменных. Поэтому состояние микрообъекта определяется волновой функцией, а результаты экспериментов по определению, напр., координаты, имеют вероятностный характер.

Не будем забывать, что в классической электродинамике электрон ведет себя как частица, движение которой подчиняется уравнениям Лоренца – Максвелла, имеет массу и даже классический радиус. Согласно же принципу дополнительности, сформулированному Нильсом Бором, объектам квантовой механики присущи как корпускулярные, так и волновые свойства, однако они проявляются в различных, несовместимых экспериментальных условиях (напр., классическая физика эмпирически неприменима для описания излучения связанных в атомах электронов). Таким образом, снимая те неизбежные трудности, когда под электроном подразумевалось нечто реальное, и рассматривая — в эмпирическом восприятии и теоретическом содержании — электрон то как частицу, то как волну, неопозитивизм элиминирует вопрос о реальной сущности электрона, считая его только теоретическим объектом вполне конкретной научной модели.

Сциентизм, однако, не понимает этой тонкости и в попытке онтологизации научной модели совершенно упускает из виду следующее: из положения, что в науке мы не можем одновременно определить координаты и импульс частицы, а потому вынуждены описывать квантово-механические процессы через Ψ‑функцию, имеющую вероятностный характер, еще никак не следует, что сама частица превращается в нечто математическое и вероятностное. Так же, как из принципа дополнительности отнюдь не следует, что реальный электрон превращается то в частицу, то в волну. Именно ни на чем не основанное отождествление знаний и бытия ведет к парадоксу альтернативных онтологий.

Мы уже говорили о том, что монические идеалистические системы (солипсизм, философия тождества и т. д.), так или иначе снимающие метафизические проблемы, чаще всего не принимаются по психологическим причинам, а потому избавиться от натурфилософских метафизических воззрений не просто. Так, среди многочисленных взглядов на микрообъект есть и такой (заимствую из сетевой конференции):

Тo, что нам непонятно, где частица, не значит, что она не имеет вполне определенного местоположения; просто мы не имеем возможности узнать координату непосредственно, а только через ее взаимодействие с измерительным устройством, или, говоря более абстрактно, действуя на нее оператором наблюдения.

Можно воспользоваться такой аналогией: пусть есть архипелаг из множества удаленных друг от друга островов и патрульный катер, курсирующий где-то между этими островами; на каждом острове есть мощный радиопередатчик, на катере — маломощный, действующий только на несколько километров. Катер символизирует частицу, острова — макромир. Местоположение катера нам неизвестно; чтобы его определить, мы можем послать широковещательный запрос: «Борт такой-то, сообщите свои координаты». Приняв запрос, катер должен приблизиться на достаточное расстояние к ближайшему острову и послать радиограмму, после чего волен следовать любым курсом. Жители островов могут, подобно современным физикам, считать, что катер размазан по акватории и материализуется только в ответ на запрос (то есть в результате действия оператора наблюдения). Но нам сверху видно, что их представления — только следствие ограниченности их средств наблюдения.

Карл Поппер, также исходя из классического взгляда на микрообъект, отмечает, что интерпретацию соотношений неопределенностей Гейзенберга как соотношений неточностей следует считать субъективистской. В противовес ей Поппер предлагает свое понимание этих соотношений, которое приводит к пересмотру не только философской оценки соотношений неопределенностей, но и их физического содержания. Он полагает, что соотношения неопределенностей независимы от принципов квантовой механики. Так, соотношение неопределенностей для энергии и времени представляется ему следствием планковского квантового постулата (E = hv), а соотношение неопределенностей для координаты и импульса — следствием т. н. принципа Дуана. Согласно последнему, соотношение неопределенностей для координаты и импульса связано с характером прохождения электрона через щель диафрагмы и взаимодействия с краями этой щели. Это взаимодействие приводит к статистическому рассеянию импульса. Если щель диафрагмы имеет фиксированный размер Δx, то серия прохождений электронов дает рассеяние для импульса Δp ≈ ħ/Δx. Эта трактовка, как отмечает сам Поппер, по существу расходится с самими соотношениями неопределенностей, ибо, дабы получить рассеяние импульса, необходимо в каждом отдельном эксперименте определять импульс с точностью, превышающей Δp, что запрещается соотношением неопределенностей. «Эксперименты такого рода, — пишет Поппер, — опровергают гейзенберговскую интерпретацию неопределенностей, поскольку обеспечивают бóльшую точность, чем эта интерпретация допускает»[32].

Неопозитивизм считает вопрос о реальной сущности микрообъекта метафизическим, а значит, не имеющим смысла. Т. н. Копенгагенская школа, представителями которой в первую очередь следует назвать Бора, Гейзенберга и фон Вайцзеккера, отрицает существование скрытых параметров и утверждает, что нельзя приписывать каким-то элементам природы некий реальный смысл сам по себе — независимо от контекста их наблюдения. Нильс Бор и его последователи усматривают в соотношении неопределенностей одну из исходных характеристик Природы: объективно существует только то, что может быть измерено, и ничто иное. Карл Фридрих фон Вайцзеккер утверждает, что онтология, являющаяся основой классической физики, сегодня уже неприемлема. Эта картезианская по своей сути онтология представляет Природу как нечто существующее само по себе. Однако естественные законы не работают совершенно независимо от наших действий, они дают нам возможность в процессе эксперимента создавать явления. Только то, что возникло подобным образом, вправе претендовать на статус существующего. В статье «Классическое и квантовое описания» Вайцзеккер отмечает, что квантовая механика допускает два способа изменения волновой функции: а) непрерывное, согласно закону движения, и б) прерывное, согласно изменению знания. Первый способ соответствует ее изменению согласно уравнению Шрёдингера, второй — редукции волновой функции. Если бы, продолжает Вайцзеккер, имело место только (а), то тогда можно было бы сказать, что волновая функция относится к свойствам вещей. Если бы имело место только (б), то вектор состояния (т. е. волновую функцию) можно было бы квалифицировать как выражение нашего знания. Однако в действительности квантовая механика не может освободиться ни от (а), ни от (б) и принимает оба эти способа изменения волновой функции. Поэтому волновая функция в разных ситуациях имеет различное содержание[33]. Вайцзеккер также полагает, что единственная форма реальности, с которой имеет дело квантовая механика, — это факты. Под этим позитивистским углом зрения он формулирует «золотое правило» копенгагенской интерпретации квантовой механики (golden Copenhagen rule): «Квантовая теория есть теория о вероятностной связи фактов»[34]. Бор, неразрывно связывая «квантовое явление» как физическую реальность с экспериментальной установкой, утверждает, что «взаимодействие между измерительными приборами и исследуемыми физическими системами составляет неотъемлемую часть квантовых явлений»[35] и что условия определения физически реального «должны рассматриваться как неотъемлемая часть всякого явления, к которому с определенностью может быть применен термин «физическая реальность»»[36]. Как отмечает Курт Хюбнер, философский принцип Копенгагенской школы может быть подытожен следующим утверждением: бытием обладает возможность, которая реализуется посредством измерительных процедур[37].

По мнению Ганса Рейхенбаха, «физическая реальность допускает класс эквивалентных описаний; мы выбираем одно из них ради удобства, и этот выбор покоится исключительно на конвенции, т. е. на свободном решении»[38]. Но нетрудно заметить, что парадокс альтернативных онтологий возникает как раз при одновременном допущении следующих двух посылок: 1) т. н. эквивалентные описания полностью тождественны; 2) соответствующие им онтологии обладают реальными референтами, т. е. явления, обозначаемые символической единицей в описаниях, имеют реальное бытие само по себе вне контекста их наблюдения. Эти посылки несовместимы. С одной стороны, признание реальности референтов приводит к выводу, что т. н. эквивалентные описания не тождественны, ибо они описывают различные аспекты бытия. С другой стороны, признание тождественности т. н. эквивалентных описаний возможно только при условии отрицания реальности их референтов. Короче говоря, если электрон может быть описан и как волна, и как частица, и такие описания полностью тождественны, то никакого реально-сущностного электрона просто не может быть. И нет ничего удивительного в том, что квантовая механика, опираясь на первую посылку, в конце концов была вынуждена отказаться от второй.

В противовес копенгагенской позитивистской позиции диалектический материализм в лице Э. М. Чудинова метафизически полагает, что «реальный мир — это не совокупность единичных явлений, а система явлений вместе с их сущностной основой. Адекватное отображение мира обеспечивается средствами научных теорий, которые строят теоретизированный мир, репрезентирующий реальный мир прежде всего в его сущностных аспектах. Объективная необходимость теоретизированного мира обусловливается необходимостью познания реального референта этой идеальной конструкции — объективных закономерностей, присущих самой природе»[39].

Сущность, признает Чудинов, не задана человеку непосредственно и не может быть отображена в чувственно-наглядной форме. Важнейшей ее особенностью является ненаблюдаемость. «Человек на каждом шагу сталкивается с явлениями свободного падения тел, обусловленными действиями гравитации. Однако никто не наблюдал закона свободного падения тел, составляющего сущность этих явлений. Для отображения сущностного аспекта объективного мира необходима не чувственная, а логическая форма познания, которая возникла в результате эволюции человеческого сознания»[40]. Утверждение, что некоторая реальная сущность, принципиально недоступная чувственному опыту, может познаваться только логически, т. е. умозрительно, есть не что иное, как открытое признание метафизичности диалектического материализма. Но и это еще не все. По мнению диамата, сущность не только не наблюдаема. Она, как правило, не может быть выделена из единичных явлений путем простого абстрагирования. «Единственно возможным способом ее познания — особенно это ясно для таких наук, как физика, — выступает конструктивная деятельность мышления. Эта деятельность состоит в том, что ученый на основе ряда исходных предпосылок создает систему теоретических объектов и схем, при помощи которых он угадывает сущность явлений»[41].

По мнению Чудинова, теоретизированный мир перестал бы быть гносеологически необходимым компонентом познавательной деятельности, если бы выполнялось одно из двух условий: 1) сущность представляет реальный аспект объективного мира, но может быть постигнута лишь интуитивно; 2) мир лишен сущности и сводится к совокупности единичных явлений. В первом случае отсутствует необходимость теоретического отображения сущностных аспектов природы; второе условие приводит если и не к полному отрицанию, то к серьезному ограничению ценности теоретизированного мира. Первая точка зрения характерна для интуитивистских концепций, вторая — для номинализма. Неопозитивистская философия принимает номиналистическую концепцию мира. «Она, — пишет Чудинов, — отрицает объективный характер сущности, рассматривая законы науки в кантианском духе как теоретические схемы, при помощи которых человек упорядочивает явления чувственного опыта. Хотя неопозитивисты и признают познавательное значение теоретических конструкций, а следовательно, и теоретизированного мира, отрицание объективного референта этих конструкции приводит к умалению их роли»[42].

Дэвид Бом, также выступая против позитивистской позиции, полагает, что каузальные законы внутренне присущи Природе самой по себе. По его мнению, Природа бесконечно сложна и устроена как бесконечное множество различных уровней. Каждый из этих уровней лишь относительно автономен, поскольку испытывает воздействие более глубокого уровня, параметры коего остаются вначале скрытыми. Бом суммирует свой философский принцип следующим утверждением: «Существенной характеристикой научного исследования является то, что, изучая относительное в его различии и неисчерпаемом разнообразии, оно нацелено на познание абсолюта»[43].

Прежде всего Бом выдвинул теорию, основанную на представлении о скрытых параметрах, т. е. точных значениях самих по себе. Эта теория была направлена против копенгагенской трактовки микрофизики. Бом интерпретировал уравнение Шрёдингера как закон сохранения вероятности нахождения частицы в определенной точке; в то же время оно показывает, что динамические параметры движения частицы описываются, как и в классической механике, дифференциальным уравнением Гамильтона – Якоби. Это означает, что траектория частицы определяется классически вычисляемыми значениями, а волновая функция, по мысли Бома, выступает как «реальное», воздействующее на частицы, поле. Надо отметить, что в экспериментальном плане уравнение Шрёдингера остается фундаментальным как для системы сторонников Бома, так и для системы сторонников Бора. Поэтому Гейзенберг пишет: «Бому удалось таким образом развернуть свою идею, что результаты каждого эксперимента теперь совпадают с результатами Копенгагенской школы. Из этого следует прежде всего то, что интерпретация Бома не может быть отвергнута экспериментально»[44]. Да и сам Бом полагал, что «гипотеза Бора не противоречит чему-либо известному в настоящее время. Поэтому удивительная далеко идущая аналогия между процессами мышления и квантовыми процессами должна указывать, что гипотеза, связывающая эти два явления, может явиться весьма плодотворной. Если бы такая гипотеза могла когда-нибудь быть проверена, то она, естественно, объяснила бы многие черты нашего мышления»[45].